Meinung: ….und plötzlich kam der Klimawandel! – Wer oder was löst jetzt die Probleme?

08. September 2019 Thema: Blog Von Udo Heitmann

Die – sehr ernste – Gemengelage von Problemen rund um den Klimawandel, die Plastik- und Müllflut, die Naturzerstörungen, Artensterben, chemische Verseuchung und Entwertung von Böden ist insgesamt ein menschengemachtes Drama mit riesigen Herausforderungen. Wir haben den ökologischen Ernstfall und wir kennen die Lösung nicht.

Weil es nicht nur eine Lösung gibt, sondern weil es jetzt um eine am Ende den Globus umspannende Mixtur effizienter Regulative geht, die greifen und zu einer Trendwende führen müssen.

Aber was und wie genau soll gesteuert werden? – Noch diskutieren wir darüber, ob CO2-Steuern oder technischer Wandel die richtigen Heilmittel sind. Die Streitgespräche drehen sich darum, ob wir unseren Wohlstand, gar unsere bisherigen Ziele des ständigen Wachstums aufgeben müssen. Ob ‚Suffizienz-Strategien‘ mit der Einforderung ökologie- und sozialverträglicher Obergrenzen für die Ökonomie bzw. das Wirtschaftswachstum die richtigen Leitbilder sind (nüchtern betrachtet: viel spricht dafür!)? Dann allerdings müsste eine Mehrheit der Menschen um uns herum ihrem Lebensstil absagen. Unter welchen Umständen ist das realistisch?

Es gibt kein Menschenrecht auf ökologische Zerstörung. Aber – global gesehen – tun wir es. Global gesehen!

Und kommunal?

Vieles in unserer Gesellschaft fängt in der Kommune – also im direkten Lebensraum der Menschen – an. Hier werden auch Normen geprägt – wie wir miteinander umgehen, wie integrativ wir sind, wie tolerant und ebenso: wie ökologisch.

Wir in der Kommune können viel tun. Öko ist jetzt mainstream; auch deswegen, weil die Friday-for-Future-Bewegung zu unserer Erweckung in der Breite beigetragen hat.

Das deutsche Klimaschutz-Ziel, bis zum Jahr 2050 die Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren bedingt, dass sich auch Entscheidungen der Kommunen an diesen Zielen orientieren, beispielsweise ihre Treibhausgasemissionen gegen Null reduzieren müssen. Das Pariser Klimaabkommen verpflichtet jedes Land auf einen Klimaaktionsplan (NDC); es gibt da keine Vorgaben zu Inhalt und Stringenz. Aber das heißt auch: im Handeln zur Erreichung derartiger Ziele sind wir frei; und zwar auf jeder Ebene.

Dann mal los! Wir (wir als Kommune und jeder einzelne Haushalt) müssen klären, auf welchen Handlungsfeldern wir Potenzial sehen – wo können wir etwas besser machen?

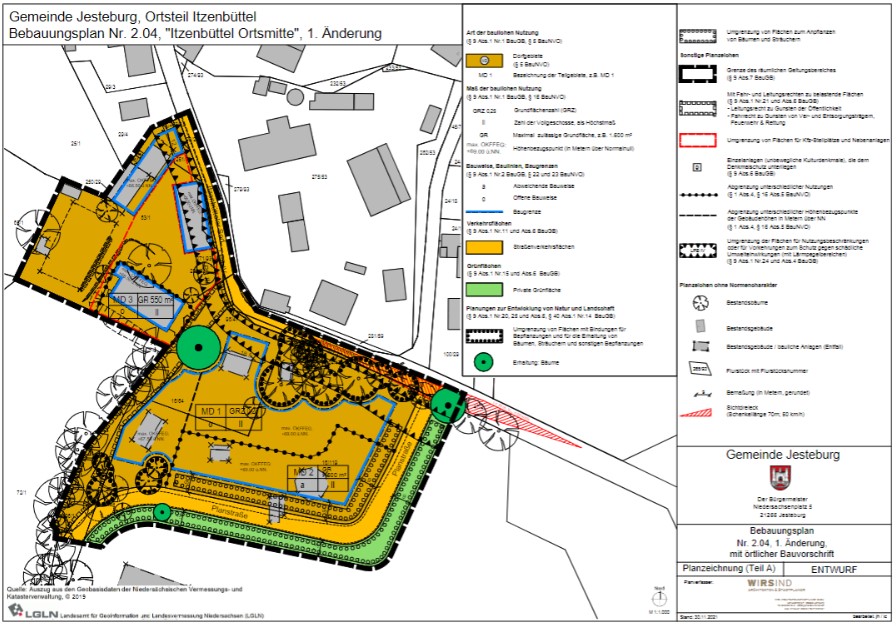

- Verfolgen wir tatsächlich die Zielsetzungen einer klimagerechten und energiesparenden Raum- und Bauleitplanung?

- Wie können wir unser Energiemanagement verbessern?

- Wo und wie können wir mehr regenerativen Energiequellen nutzen?

- Können wir mehr Kraft-Wärme-Kopplung einsetzen?

- Wie erreichen wir eine klimaeffiziente Mobilität in und zwischen unseren Dörfern?

- Wie erreichen wir Verkehrsvermeidung?

- Wie können wir Abfall vermeiden?

- Wie konsumieren wir, wenn wir wissen, dass jede Konsumentscheidung zunächst auch eine politische Entscheidung ist?

- Was können wir umweltfreundlicher beschaffen?

Wir müssen darüber diskutieren, ob wir – vielleicht im kommunalen Verbund – eine Klimaschutzmanagerin benötigen, um den Fokus zu setzen. Die Diskussion zu den Themen rund um den Klimaschutz kann nur in und mit der breiten Öffentlichkeit geführt werden. Denn nur dadurch erreichen wir die unverzichtbare breite Akzeptanz für das Notwendige. Jedem, der sich auf dem heimischen Sofa angstvoll über den – letztlich überwiegend vom Menschen selbst gemachten – Klimawandel sorgt, muss bewusst sein, dass wir Energie- und Ressourcenverbrauch auch in unserer Samtgemeinde absolut zu reduzieren haben.

Wir können etwas tun, aber wir sollten ernsthaft dabei sein.

Ein beantragter Blühstreifen links oder rechts der Landstrasse führt noch nicht zur Besserung. Vor allem entlastet er uns nicht davon, die Problemlösungen richtig anzugehen.