Was muss man noch zu BOSSARD sagen.

03. Mai 2020 Thema: Bauen, Entwickeln und Planen, Kunst & Kultur Von Udo Heitmann

Oder ist schon alles gesagt und geschrieben? Der Journalist und Historiker Dr. Martin Doerry hatte zuletzt ausführlich im Spiegel und auf NDR Kultur für eine relative Hochkonjunktur des Themas gesorgt und dabei zum einen die bisherige wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas kritisiert („rosarote Brille“) und zum anderen seine Bewertung des Menschen Bossard als Sympathisant des Nationalsozialismus gestreut. Und so wurde das dann auch an anderen Stellen ohne weitere Reflektion rezipiert – auch in unserer regionalen Presse, im Wochenblatt.

Aber lassen Sie uns doch mal einen Moment auf das ursprüngliche Thema zurückkommen.

Die Bossard-Stiftung

Seit 25 Jahren wird nun der Nachlass des Künstlerehepaares Johann und Jutta Bossard von einer Stiftung verwaltet. Der heutige Zweck der Stiftung wird durch die Stiftungssatzung definiert. Die Finanzierung damit verbundener Aufgaben erfolgt im Wesentlichen aus dem Stiftungsvermögen.

Neben Erhalt und Verwaltung des heute noch in Gänze zugänglichen Gesamtkunstwerkes auf dem Hassel ist die damit einhergehende moralische Einordnung des Künstlers Bossard in die politischen Verhältnisse des ausklingenden 19ten und beginnenden 20ten Jahrhunderts eine besondere Verpflichtung. Immer gewesen. Die Beschäftigung mit einer Zeit, in der das völkische Gedankengut zunehmend die politische Agitation zu prägen beginnt und in perversester Weise unter der Nazi-Diktatur in Deutschland entlädt.

Eine Phase, in der die Weimarer Republik das Bürgertum der Monarchie abzulösen beginnt und parallel zum Bossard’schen Ansatz zeitgleich viele andere Künstler in die Lüneburger Heide ziehen, um jenseits der großen Städte neue Lebensformen auszuprobieren und dazu häufig spezielle Künstlerkolonien zu gründen.

Die kunsthistorische Aufarbeitung von Zusammenhängen, ob und in welcher Weise diese politische Gemengelage das Denken, Handeln und Wirken des Künstlers Johann Bossard beeinflusst oder gar bestimmt hat, war von Anfang an vorrangige Aufgabenstellung für die Stiftung.

Es gilt nach wie vor die erkennbaren Ambivalenzen zwischen dem Kunstschaffen einzelner Künstler und dem sie beeinflussenden Gedankengut ihrer Zeit wissenschaftlich korrekt aufzubereiten. Die gegenwärtig aus den unterschiedlichsten Gründen losgetretene Debatte gibt nur einen kleinen Eindruck von der tatsächlichen Dimension.

Der um den Künstler Bossard aktuell entbrannte Meinungsstreit über seine, sein künstlerisches Schaffen antreibende, zweifellos als antisemitisch bzw. völkisch einzustufende Grundhaltung (siehe dazu auch weiter unten) beruft sich auf Quellen, wie sie sich in diesem Umfang fast ausschließlich in der Kunststätte finden lassen.

Die aktuell entbrannte Debatte um die Meinungshoheit über das „wahre“ Erbe der Bossards basiert ausschließlich auf Erkenntnissen bisheriger Auswertungen des umfangreichen Fundus der Kunststätte selbst. Gerade weil die Stiftung mit dem Nachlass in den vergangenen 25 Jahren so verantwortungsvoll umgegangen ist, können diese anhand des umfangreichen Fundus überhaupt wissenschaftlich analysiert werden.

Bossard neu denken

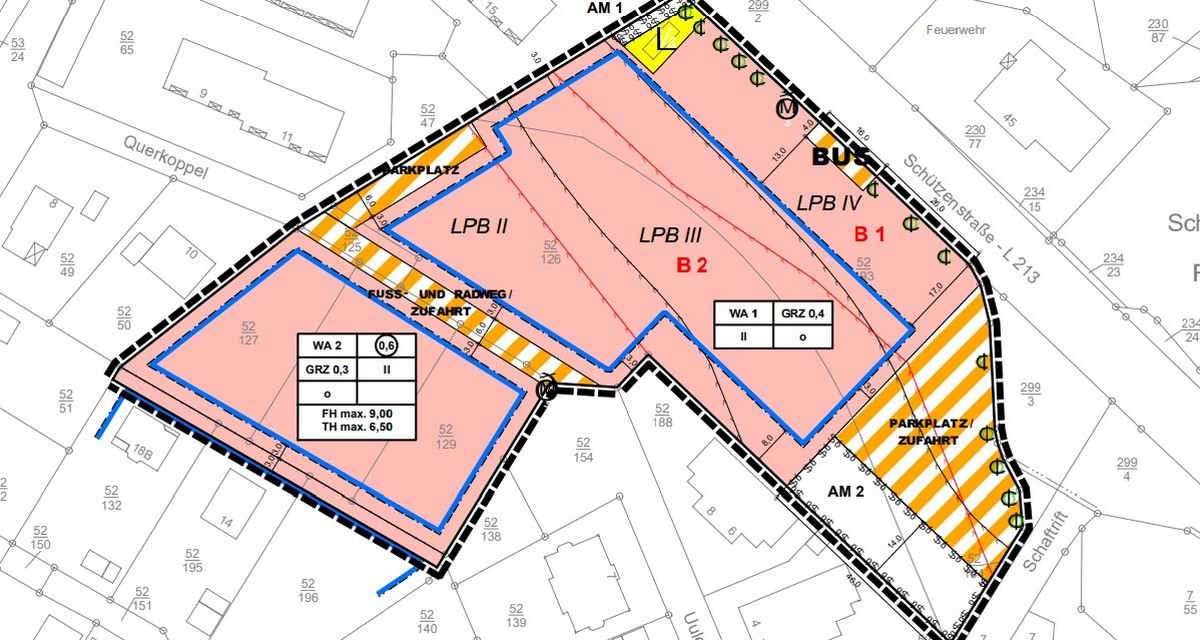

Diese Erkenntnis ist der konzeptionelle Ansatz für „Bossard neu denken“ und damit Grundlage des angeschobenen Projekts; die sich daraus zu entwickelnde Gesamtkonzeption inklusive des mit ihrer Umsetzung einhergehenden räumlichen Bedarfs ist wesentlicher Bestandteil einer Bezuschussung mit Fördermitteln des Bundes und des Landkreises.

Um das an dieser Stelle auch noch mal ganz klar zu machen (weil genau an diesem Punkt die jetzt geführten Diskussionen zum Teil abwegig argumentieren):

es geht genau nicht darum, Johann Bossard als Person ein Denkmal zu setzen. Es gilt die Verflechtungen zwischen dem Schaffen von Künstlern der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts in Norddeutschland im Zeichen des jeweils politisch prägenden Zeitgeistes – dessen kunsthistorischer Nachweis zu den bildungspolitischen Grundaufträgen unserer Gesellschaft zählt – in entsprechend museal aufbereiteter Form der Nachwelt zu überliefern.

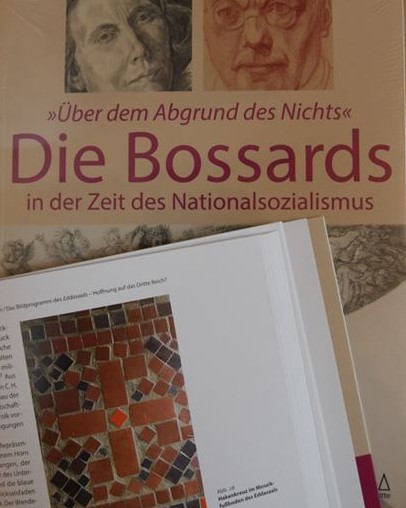

Die aktuelle Debatte ist v.a. durch den Spiegel-Bericht des Journalisten und Historikers Dr. Martin Doerry getrieben. Wie bereits weiter oben ausgeführt: das für eine Bewertung Bossards notwendige Material hat im Wesentlichen die Stiftung selbst zusammengetragen und analysiert. Wie also ist der Bericht von Martin Doerry entstanden? – Vier Stunden hatte der Journalist sich in einem Gespräch vor Ort in der Kunststätte informiert. Im direkten Austausch mit der Leiterin der Bossard-Stiftung, Dr. Gudula Mayr, wurde ausführlich zur Publikation „Über dem Abgrund des Nichts – Die Bossards in der Zeit des Nationalsozialismus“ gesprochen. Diese wissenschaftliche Arbeit setzt sich entsprechend des Stiftungsauftrags – s.o. – notwendig kritisch mit Bossard auseinander, natürlich auch mit dem völkisch-reaktionären Hintergrund des Künstlers und seiner Haltung zum Nationalsozialismus.

Zur Person Johann Bossard

Dass Bossard mit Sicherheit Antisemit war, da gibt es zahllose belegende Zitate. Und er hat mit seinem völkisch-nationalen Denkmuster den Boden für den „Erfolg“ der reaktionären Kräfte in dieser Zeit mit bereitet, was ich – gerade als Sozialdemokrat – natürlich verurteile. Allerdings bestehe ich auch darauf, dass Menschen immer auch vor dem Hintergrund der Strömungen ihrer jeweiligen Epoche bewertet werden.

Wenn wir alle heute Antisemitismus aufs Schärfste verurteilen, so müssen wir doch zur Kenntnis nehmen, dass kulturhistorisch bedeutende Zeitgenossen wie Theodor Fontane, Richard Wagner, Martin Luther und viele andere, nach denen wir heute Schulen und Universitäten benennen eben Vertreter dieser Geisteshaltung waren. Und Bossard eben auch.

Die Haltung der Künstler im Dritten Reich ist kritisch zu sehen (und so setzen wir uns in der Bossard-Stiftung seit Jahren damit auseinander!), wenn sie mit den damals Mächtigen kooperiert haben, sich gar um die Gunst bemüht (Nolde!) und ihre Ergebenheit adressiert (Barlach) haben. Aber es muss klar sein, wer hier Mitläufer und wer Täter gewesen ist. Die Beurteilung ist entsprechend differenziert – und wissenschaftlich begründet – vorzunehmen!

Was mir wichtig ist

Ich war hier jetzt etwas ausführlicher, um zu zeigen, was mir ist wichtig ist: dass die Arbeit der Stiftung in den letzten Jahren richtig eingeordnet wird und es deutlich wird, dass wir uns genau mit den jetzt nur sehr ausschnittsweise diskutierten Punkten bereits über einen langen Zeitraum intensiv auseinandersetzen. Und dass wir keine Verharmlosung zu moralischen und politischen Einstellungen der Person Bossards betreiben, sondern immer eine klare Sicht auf diese Problematik gehabt und uns immer damit beschäftigt haben.

In einem ausführlichen TV-Interview mit dem NDR-Kulturjournal habe ich meine Position als Bürgermeister von Jesteburg (der seit 20 Jahren auch Mitglied im Stiftungsrat der Kunststätte ist) bekräftigt – die Sendung wird am Montag, 4. Mai um 22:45 Uhr im NDR-Fernsehen ausgestrahlt.